Finanzierung

Das Impulszentrum basiert im Gegensatz zu «normalen» Finanzierungsmodellen auf einem «umgekehrten» Finanzierungsprozess. Normalerweise ist zuerst das Geld da und dann wird etwas verwirklicht.

In der Holdenweid war es umgekehrt. Es wurde etwas verwirklicht, und aufgrund dieser Wirklichkeit wurde Geld gesprochen.

Dieses Potential oder dieser Keim der Holdenweid wurde über einen Zeitraum von vielen Jahren von Cornelia Huber entwickelt und geklärt. Im Wissen, dass der Keim bestimmt, was aus einem Projekt wachsen und an Früchten entstehen kann. Was im Keim nicht angelegt ist, kann später nur ganz mühsam implementiert werden. Deswegen ist es so wichtig, dass von Anfang an eine klare Vision im Zentrum steht, denn diese Vision bildet die unabdingbare, anziehende Mitte für all die Menschen, die an einem Projekt teilhaben werden.

Anschliessend braucht es Individuen, die sich für dieselbe Vision entscheiden und die bereit sind, diese umzusetzen.

Aus dem, was aus dieser Umsetzung an Wirklichkeit entstand, resultierte Schritt für Schritt die Finanzierung der Holdenweid. Von Anfang an wurden in der Holdenweid Anlässe und Veranstaltungen realisiert. Zwei Monate nach der Übernahme von zwei Gebäuden der Holdenweid fand ein Weihnachtsessen von einer Abteilung der Christoph Merian Stiftung statt. In der WirkStatt gab es eine einzige Toilette, keine Küche, keine Heizung und kein fliessendes Wasser. Das Team arbeitete ungefähr eine Woche, um dieses Essen möglich zu machen. Es wurde ein Raum so geschrubbt, so dass man sich wohlfühlen konnte, aus den Türen der Gang-Schränke entstand eine lange Tafel, bei einem Bauern wurde ein Spanferkel bestellt und dazu gab es ein schönes Salatbuffet. Für das Dessert entstand eine Lounge mit hängenden Tischen und unzähligen Kissen. Anstatt Geld war Kreativität, Zeit und Leidenschaft vorhanden. Auf dieser Basis realisierte das Team Schritt für Schritt das Zentrum.

Damit dies wiederum möglich war, brauchte es in den Stiftungen mutige Persönlichkeiten, die in der Lage waren, das Potential des Projektes zu erkennen, obwohl es sich um ein sogenanntes Hochrisikoprojekt handelte. Denn – wer will Geld investieren auf die Gefahr hin, dass es vernichtet wird, weil das Projekt nicht reüssiert?

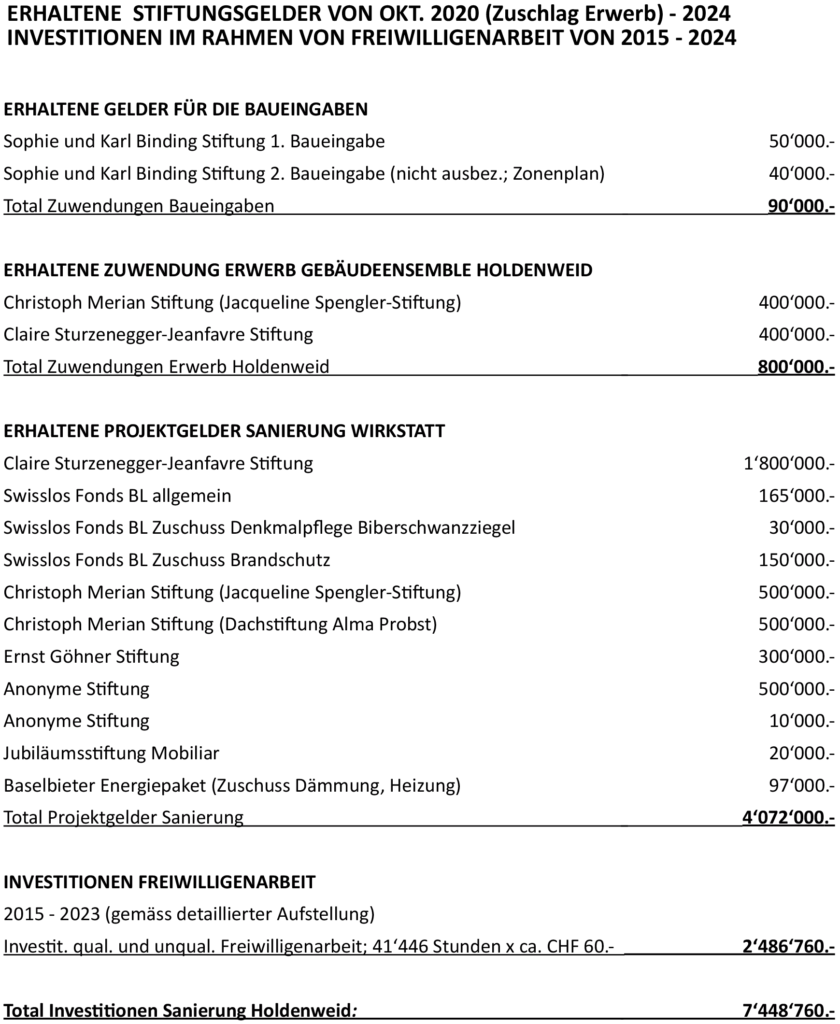

So haben sich zahlreiche Stiftungen an der Finanzierung dieses Projektes beteiligt.

Aber immer erfolgte eine Zusage erst dann, wenn die Menschen das Projekt vor Ort erlebt und sich davon überzeugt hatten, dass die Vision Hand und Fuss hatte. Nicht das Geld war also zuerst da, sondern die Wirklichkeit.

Zuerst muss etwas erschaffen werden, dessen Frucht andere Menschen zu «nähren» vermag. Diese nährenden Früchte sind es dann, die es möglich machen, dass Geld fliesst. Warum sonst sollte ein solches Projekt unterstützt werden? Diese Klarheit, was man der Gesellschaft eigentlich geben will mit einem Projekt, erscheint in unseren Augen die zentralste Frage, die sich Kulturschaffende und Wissenschaftler uns stellen müssen.