Kulturelle

Projekte

Kulturelle Projekte

ImpulsBazar im 2026

Termin wird baldmöglichst angegeben!

Im gesamten Areal Holdenweid entsteht ein ImpulsBazar als eine Art Happening.

30 Personen aus Kultur, Umwelt, Wirtschaft und Wissenschaft finden sich an einem Wochenende zusammen, um den Gästen und Besucher*innen auf verschiedenen Ebenen einen persönlichen Zukunfts-Impuls zu vermitteln.

Vom Zirkuskünstler, Produzent und Initiant Ueli Hirzel (Chateau de Monthelon) zum Anwalt Thomas Hentz über die Performance Künstlerin Saskia Edens oder die Filmerin und Fotografin Jen Ries ist eine Vielzahl an Kultur-Schaffenden vertreten.

Der ImpulsBazar ist ein lustvoller Bazar als Umschlagplatz von Ideen und Möglichkeiten, ein Raum für Austausch, Begegnung und Sein.

Salon

Ausgangslage und Herzsstück ist ein Salon. Dort kommt man an, dort kehrt man wieder zurück, von dort strömt man aus. Der Salon ist ist Ausgangslage und Schwelle für Entdeckungsreisen in angegliederte Satellitengefässe. Er ist Installation, ist nährendes Gefäss das immer wieder neu genährt wird. Der Salon ist Katalysator für den Übergang vom gewohnten Denken hin zu einem vernetzten, trans- disziplinären Denken. Der Salon dient als Schnittstelle für die Umverteilung und Neudefinition jener Orte, die für die Kunst vorgesehen sind. Der Salon verbindet Kunst und Leben.

AnBieten

In diesem Salon werden die Angebote wie auf einem Marktplatz feilgeboten. Der Prozess des sich- Anbietens, des sich Stimme Verschaffens wird bewusst in den gestalterischen Prozess mit einbezogen. Wie mache ich auf mich aufmerksam? Durch Lautstärke? Durch Stille im Lärm? Durch ein Schild? Durch eine Aktion? Durch einen Hinweis, wo um welche Zeit was stattfindet?

Beispielsweise gibt es …

… einen Visionsspaziergang mit Kopfhörern zum Aussichtspunkt über der Holdenweid

… ein Wunschverwirklichungstheater, in der sich für die Person ein Wunsch erfüllt

… ein ver dichtetes Gespräch im kleinsten Raum des Hauses

… eine Klangmassage im blauen Raum

… eine Spritzfahrt mit einem unbekannten Gegenüber

… ein Hörspiel im Dunkeln

… eine Verkleidungsstation – welche Rolle möchten sie

… verschiedene musikalische Darbietungen, auch partizipative

… einen Raum, in dem man Fragen an einen Anwalt stellen, und seinen Geschichten lauschen darf

… Tu was Du willst: ein Raum, in dem die Gäste bestimmen, was geschieht

Kostümball am 31. Oktober 2026

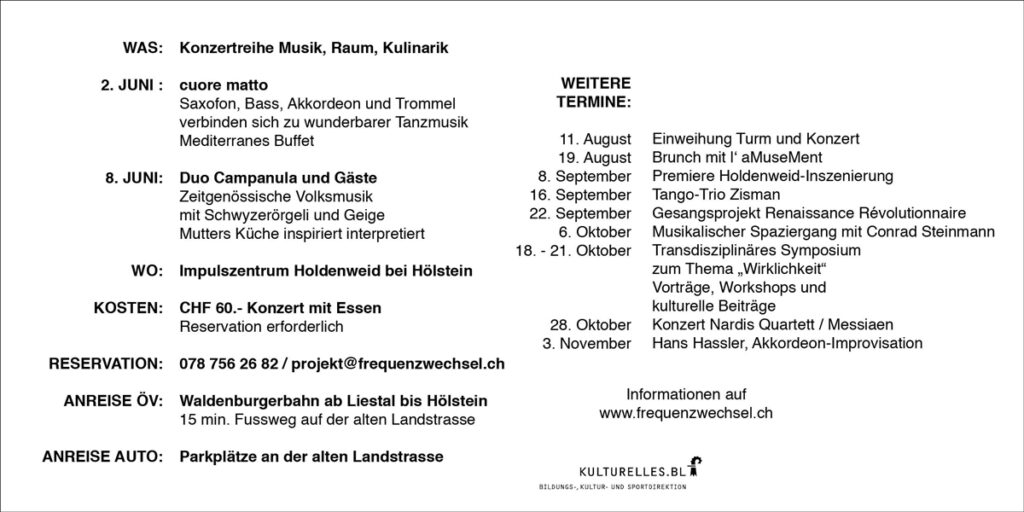

Musik / Raum / Kulinarik 2025

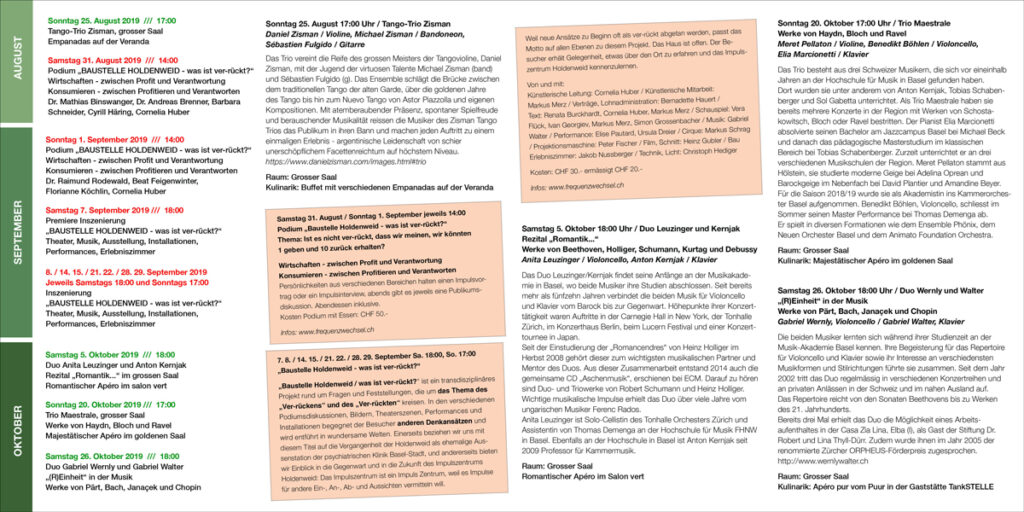

Fortlaufendes Format im Bereich Klassik / zeitgemässe Volksmusik

Hochkarätige Musiker/innen aus der klassischen Musik und aus dem Bereich zeitgenössische Volksmusik bespielen die verschiedenen Räumlichkeiten der Holdenweid. Der Raum variiert je nach Stil und Besetzung. Auch Aussenräume und weitere Gebäude der Holdenweid werden bespielt.

Nach dem Konzert gibt es immer einen Apéro riche und die Gelegenheit, sich zu begegnen und auszutauschen.

Ziel

Das Format bringt auf der einen Seite hochkarätige Musiker ins Baselland und bietet die Gelegenheit, diese in einem persönlichen Rahmen zu erleben. Auf der anderen Seite entsteht ein ästhetisches Erlebnis im Sinne des alten Begriffes der «Aisthesis». Ästhetisch als ein sinnliches Erlebnis auf der akustischen, visuellen, kulinarischen und menschlichen Ebene. Die einzigartigen Räume, die hohe musikalische Qualität, die persönliche Atmosphäre und die schönen Apéros im Impulszentrum Holdenweid führen zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis.

Greenhornz

Tango verschmilzt mit Klassik, Jazz und Schweizer Volksmusik

Michael Zisman und Simon Heggendorn

Sonntag, 13. April

11 Uhr

Sigi’s Salonkapelle

Tanz- und Salonmusik in originalen Arrangements

Egidius Streiff und Louise Calame: Violine, Mathilde Raemy: Violoncello, Simon Lilly: Trompete, Wolfgang Schmid: Posaune, Martin Neher: Saxofon, Gabriel Walter: Klavier, Kaspar von Grünigen: Kontrabass, Michael Deusch: Schlagzeug

Sonntag, 11. Mai

11 Uhr

The Stone Alphabet

Steinklang-Konzert unter dem Sternenhimmel

D. Dolega und M. Brodbeck

Samstag, 14. Juni

21 Uhr

Nardis Quartett

«Quatuor pour la fin du temps» von Olivier Messiaen

V. Jacomella: Violine, L. Flores: Klarinette, G. Wernly: Violoncello, G. Walter: Klavier

Sonntag, 14. Sept.

11 Uhr

Das hohe Lied

Eine poetische Klangreise

U. Bosshardt: Sprache, Y. Neuhaus: Viola, B. Vögele: Harmonium, M. Wittlin: Regie

Sonntag, 12. Okt.

11 Uhr

ABGESAGT!

Musique Simili

Zeitgenössische Volksmusik voller musikalischer Abenteuer

J. Pasquier: Violine, V. Papailiou: Gesang, M. Hänsenberger: Akkordeon

Sonntag, 9. Nov.

11 Uhr

Miguel Pisonero

Klavierrezital

Weitere Infos folgen

Samstag, 14. Dez.

11 Uhr

ABGESAGT!

Kultur Hintergrund

Die Initiativgruppe, die das Impulszentrum initiiert hatte, stammt aus dem Kulturbereich.

Die Realisation von kulturellen Projekten war und ist nebst dem Aufbau von neuen Rahmenbedingungen ein wichtiger Bestandteil des Impulszentrums. Dabei stand immer eine intensive Auseinandersetzung mit Sinn und Aufgabe der Kultur im Vordergrund:

– Was KULTIVIEREN wir eigentlich in unseren Projekten?

– Was BEWIRKEN unsere Projekte?

– Was ist der BEWEGGRUND, der uns dazu bewegt, Projekte umzusetzen?

MEHR LESEN

Fragestellungen, die die Grundlage der kulturellen Projekte der Holdenweid bilden:

Die Problematik der Subjekt-Objekt Spaltung:

Eine der wichtigsten Anschauungen des modernen naturwissenschaftlichen Denkens besagt, dass unser Ich-Welt-Verhältnis konstituiert wird durch ein erkennendes Subjekt und in Erscheinung tretende Objekte. Grundsätzlich wird das Subjekt gedacht als an und für sich bestehende Wesenheit ohne notwendigen Bezug zur Objektwelt. Auf der Grundlage dieser Betrachtungsweise kommt der Wahrnehmung die Funktion zu, dem wahrnehmenden Subjekt Aufschluss zu geben über die objektive Beschaffenheit der dinglichen Welt. Daraus ergibt sich eine aus heutiger Sicht zu wenig differenzierte Wahrnehmungstheorie, die den wahrnehmenden Menschen als mehr oder weniger leeres Gefäss annimmt, das im Verlaufe des Lebens durch immer neue Wahrnehmungsakte allmählich angefüllt werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Subjekt primär ohne Beziehung und Wirkung in seine Umwelt eingebunden ist, was z.B. die Quantenphysik mittlerweile widerlegen kann. Das Subjekt und das Objekt dürfen nicht als grundsätzlich getrennte Gegebenheiten verstanden werden, sondern sind vielmehr zwei Pole in einem beide umfassenden Geschehen. Das Subjekt ist nicht einfach etwas gegen aussen Abgeschlossenes, das sich ohne Bezug zu irgendwelchen Objekten denken liesse, sondern gewinnt seine jeweilige Gestalt vielmehr durch die Art und Weise, wie es mit den Objekten in Beziehung tritt. Jene Beziehung zu den Objekten prägt unsere Ich-Welt-Vorstellung, gestaltet das Bewusstsein von uns und der Welt. Bewusstsein ist nie leer, kann somit auch nicht wie ein leeres Gefäss gefüllt werden, sondern „Bewusstsein“ ist immer schon „Bewusstsein von etwas“. Die bewusst wahrgenommenen Objekte gestalten das Wesen des Subjekts wesentlich mit. Ein „leeres“ Subjekt, ohne allen Bezug zu Objekten ist nicht denkbar. Die allgegenwärtigen Folgen jenes isolierten Denkens fordern uns heute zur bewussten Auseinandersetzung mit einem zusammenhängenden Ganzen hinter all den differenzierten, wissenschaftlichen Teil-Wirklichkeiten heraus.

Der Besucher erlebt sich auch in Kunst und Kultur meistens in einem einseitigen Subjekt-Objekt Verhältnis, das er passiv als etwas Gegebenes hinnimmt, und das er meistens nicht einmal hinterfragt, weil es einer Gewohnheit entspricht. Wir setzen anstelle des Subjekt-Objekt-Verhältnisses den Begriff der Beziehung, weil es in unseren Augen heute darum geht, kulturelle Ereignisse zu schaffen, in denen andere Ich-Welt-Verhältnisse erlebbar werden, die in ihrer Rezeption Anregungen liefern können für andere Wirklichkeitskonstruktionen.

Der Besucher soll nicht in Bewunderung für etwas ausserhalb von ihm Ablaufendes versinken, sondern die künstlerischen Impulse und Inspirationen sind darauf ausgerichtet, dass der Besucher sich selbst als Teil des künstlerischen Ereignisses begreift. Der Besucher soll also nicht in Passivität versinken, während ausserhalb von ihm sich etwas Lebendiges, Schönes, Wunderbares abspielt, sondern soll das Lebendige in sich selbst erleben und erfahren.

Wie kann das passive Ich-Welt-Verhältnis überwunden werden, das immer noch in fast allen klassischen Formen von Kunst und Kultur praktiziert wird? Wie kann also der Besucher dem In-Erscheinung-Tretenden nicht nur passiv von Aussen beiwohnen, sondern aktiv in Beziehung treten und sich als Teil desselben erleben?

Vom Kunst-Konsument zum Kunst-Teilhaber

Die Rolle, die der Zuschauer im Theater oder in einer Galerie so selbstverständlich einnehmen kann beruht auf Wissen und Erfahrung, das sich über Generationen hinweg verdichtet hat, und das schliesslich jene allgemein akzeptierten Wirklichkeiten hervorgebracht hat. Neue Formen können nicht zurückgreifen auf tradierte Formeln und bekannte Rollenverhältnisse, und rufen generell zuerst Gefühle der Unsicherheit hervor. Und zwar beziehen sich diese Sicherheits- bzw. Unsicherheitsverhältnisse immer auf sämtliche an einem Ereignis Beteiligten. In klassischen Verhältnissen in einem Theater oder in einer Galerie beziehen sich alle Beteiligten auf Muster und auf Erfahrungsgrundlagen, die sowohl für die Performer und Künstler als auch für das Publikum und für die Kritiker und Intendanten beruhigend sind weil bekannt, analysiert, in den Auswirkungen berechenbar etc. Diese Sicherheit ist jedoch nur zu haben, wenn man sich auf Vergangenes bezieht – weil nur Vergangenes betrachtet werden kann, weil nur Vergangenes in seinen Auswirkungen abgeschätzt werden kann.

In jenen tradierten Rollenverhältnissen spiegelt sich ein Denken wieder, das heute in seiner Wirkung und in seinen Auswirkungen hinterfragt werden muss.

Unsere Definition des Besuchers bricht mit der Tradition des schweigenden Zuschauers im Dunkeln oder jener des passiven Betrachters vor Objekten und Bildern in weissen Räumen. Anstelle dieses Ich-Welt-Verhältnisses, das den Besucher hauptsächlich auf kognitiven Ebenen erreicht, schlagen wir ein Ich-Welt-Verhältnis vor, in das der Besucher sowohl kinästhetisch, als auch sinnlich involviert wird, und an dem er aktiv teilhat. Wir möchten den Kunst-Konsumenten zum Kunst-Teilhaber emanzipieren. Künstlerische und menschliche Kompetenzen sollen räumliche und technische Manipulationen überflüssig machen und den Besucher inspirieren, berühren und aktivieren in seinen eigenen, vielfältigen Formen des Seins.

Wie kann sich der Besucher vom Kunst-Konsument zu einem Kunst-Teilhaber emanzipieren? Wie kann er also angeregt werden, sich in seiner Präsenz und in seiner mehr oder weniger aktiven Partizipation als Teil davon zu begreifen?

Wie kann der Zuschauer geführt und begleitet werden, dass er Möglichkeiten findet um sich zu öffnen für künstlerische Impulse, die sich einem sofortigen Einordnen und Verstehen eventuell entziehen?

Wie kann der Besucher in seiner Individualität berücksichtigt und eingebunden werden?

MEHR LESEN

PRÄSENZ VIRTUELLER WELTEN

„Die Gesetzmässigkeiten dessen, was ich wahr-nehme, erscheinen mir als wirklich und können somit tendenziell auch wirksam werden.“

Diese These stellt Wahrnehmung und in Welten wirksam werdende Wirklichkeit in ein direktes Korrelat als nicht voneinander trennbare Grössen. Ohne Wahrnehmung keine Wirklichkeitsbildung, ohne Wirklichkeitsbildung keine Wahrnehmung. Dieses wechselseitige Verhältnis kann als Kreisbewegung gedacht werden; was wir wahrnehmen, beeinflusst unsere Wirklichkeit, und diese Wirklichkeit wiederum beeinflusst unsere Wahrnehmung.

In einer Zeit, in der die zunehmende Virtualisierung, die zunehmende Medialisierung dem Menschen erlaubt, von ein und demselben Ort aus Informationen in die Welt zu senden, und Informationen aus der Welt zu erhalten, bewegt sich alles um ihn herum, während er selbst immer mehr zum Stillstand kommt. Die Welt scheint ihm über mediale Fenster in jenen Räumen auf, in denen er sich aufhält, ohne dass er jene Bilder von Welt riechen, schmecken, sinnlich erfahren oder spüren könnte.

Virilio spricht von der „Revolution der lichtgeschwinden Übertragungsmedien“ im 20. Jahrhundert, wo die Menschheit vermeintlich unabhängig von Distanzen und physischer Bewegung wird. Die Echtzeit, das Jederzeit, das Überall, das Ständig wird möglich und unabhängig davon, ob es nützt oder nicht, genutzt. „Der Raum beginnt zu verschwinden, alles wird zu schnell für die menschliche Wahrnehmung. Die Existenz des Menschen im Echtzeit-Zeitalter der lichtgeschwinden Medien beschränkt sich zunehmend auf die Präsenz bei Ereignissen, die außerhalb seiner eigenen Gegenwart stattfinden“, also etwa Telefonate, Mails, Fernsehen und alle anderen Inhalte, die sich durch elektronische Medien erkennen lassen. „Die Wahrnehmungskraft des Menschen findet nur noch in Echtzeit in der Zeit der Lichtgeschwindigkeit statt.“ Diese Wahrnehmung von Welt generiert eine Art Scheinwelt aus medialen Vorstellungen, aus Klischees und Werbung, die aber ganz reale Auswirkungen auf das Leben hat. Real Erlebtes oder Ersehntes wird zunehmend durch seine Repräsentation, durch sein Surrogat ersetzt.

Dies generiert eine Sicht von Welt, die die Wahrnehmungsmöglichkeit von Welt auf ihre objektiv erfahrbaren Bestandteile reduziert. Da unser Gehirn kein Abbild der Welt gespeichert hat, und dieses sich also zusammensetzt aus jenen Informationen über die Welt, die wir sehen, erleben und erfahren, kann sich unsere Vorstellung von Welt reduzieren auf eine aus jeglichen grösseren Zusammenhängen herausgerissene Wahrnehmung einzelner Abläufe, objektiver Tatsachen, fragmentarischer Erkenntnisse und zusammenhangsloser Einsichten, ohne dass wir uns dessen zwangsläufig bewusst sind. Die Vorstellung von Welt prägt jedoch unser Verhalten, prägt unser Verhältnis zu der Welt, die uns umgibt.

Wie kann in einem Ereignis Wirklichkeit geschaffen werden, in der der Besucher ein breites Wahrnehmungsspektrum zur Verfügung hat, das ihm ermöglicht, sich selbst in seiner ganzen Lebendigkeit zu erfahren?

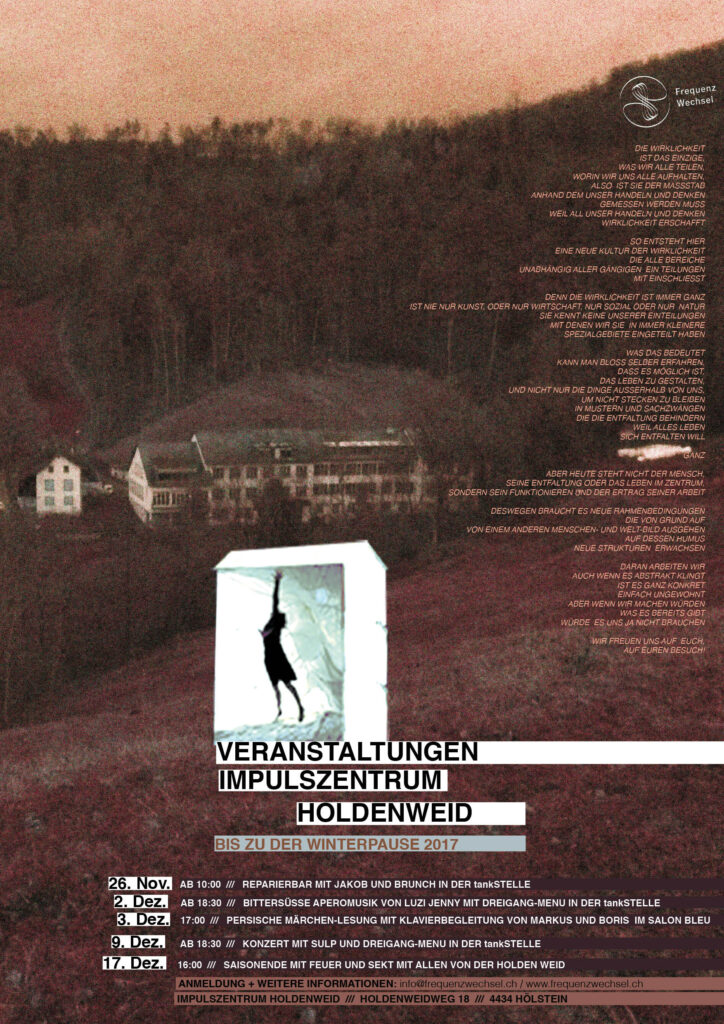

Archiv Projekte

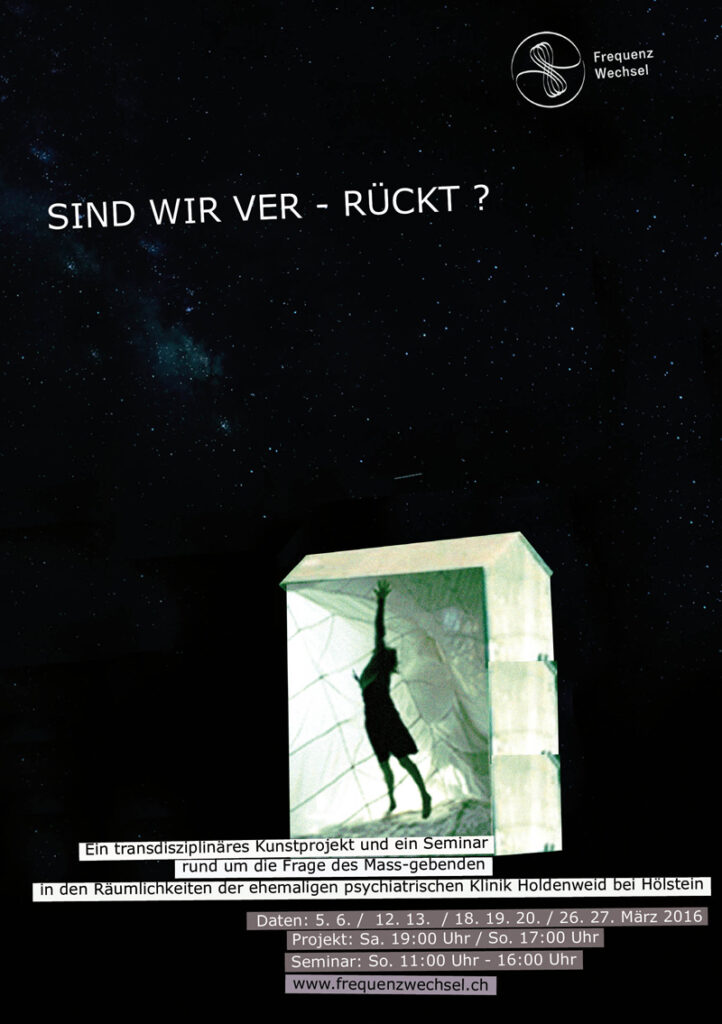

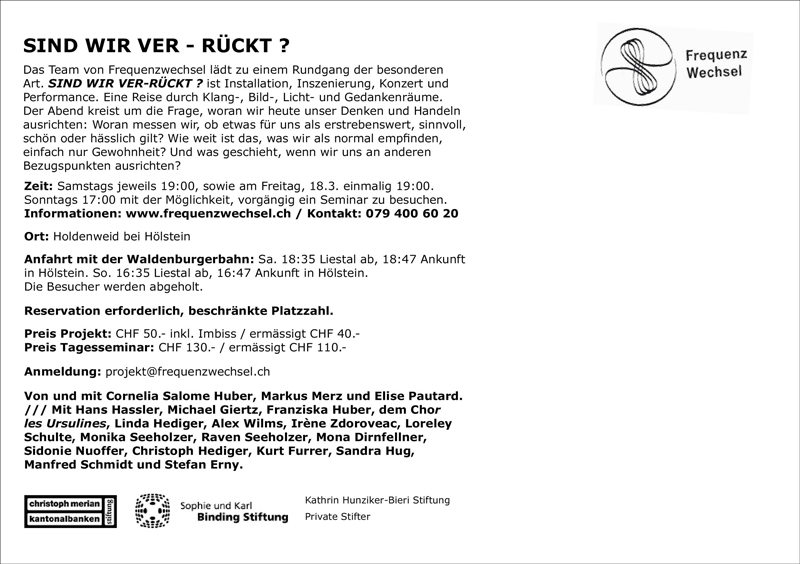

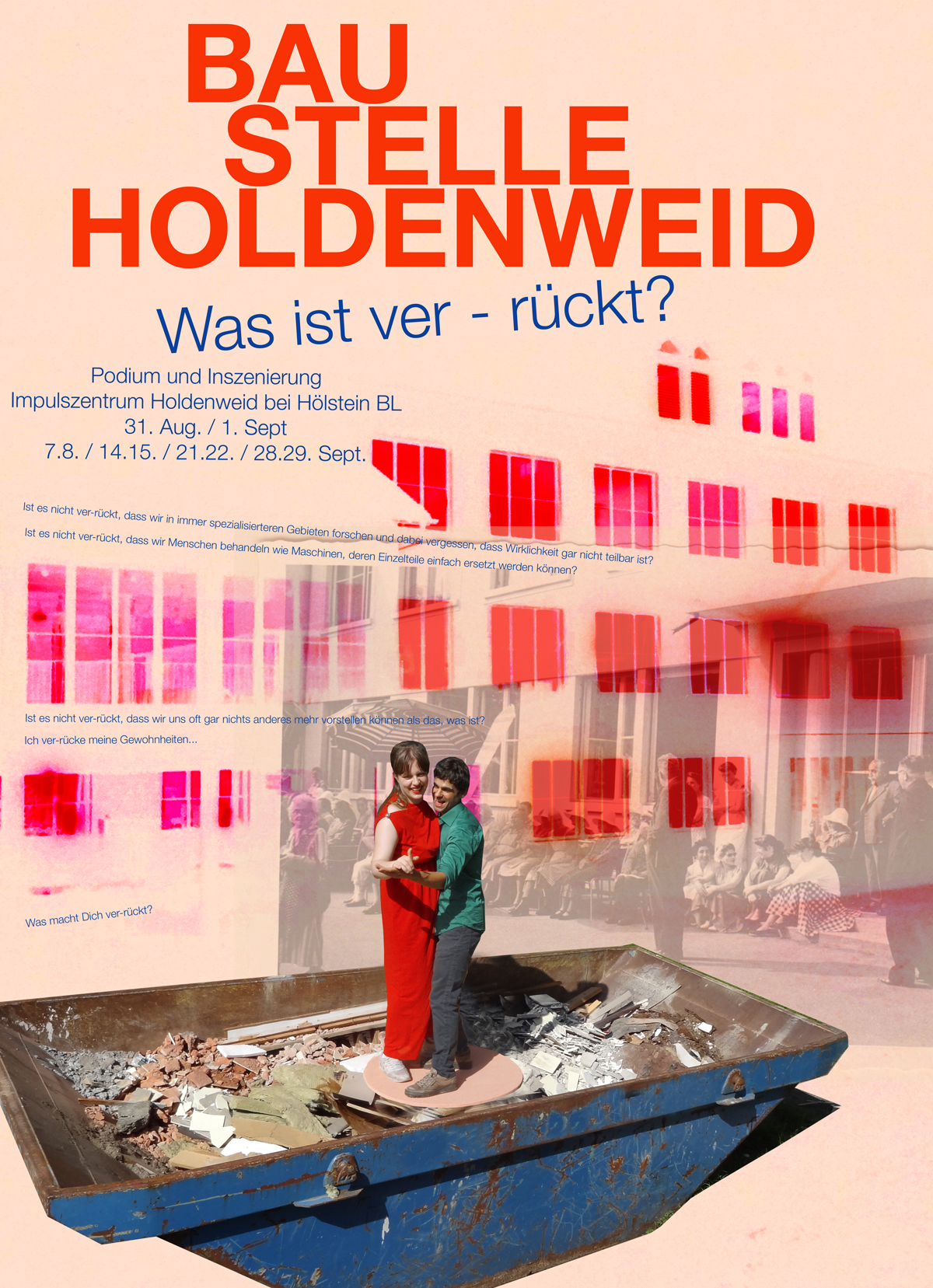

Veranstaltungen 2016 / 2017

Veranstaltungen 2018

Veranstaltungen 2019

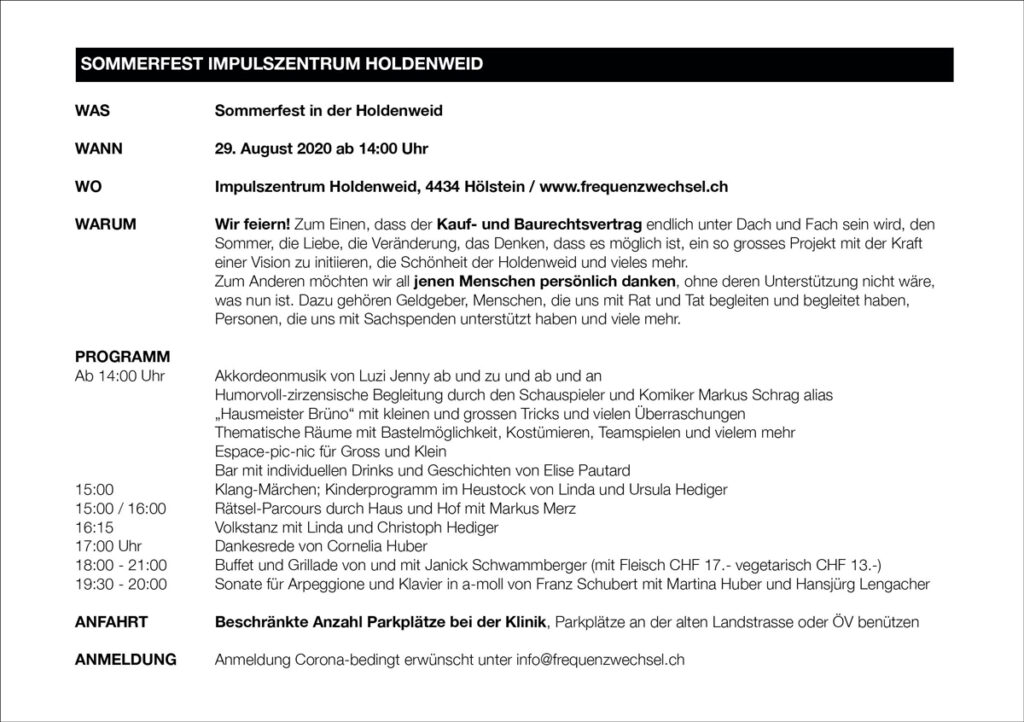

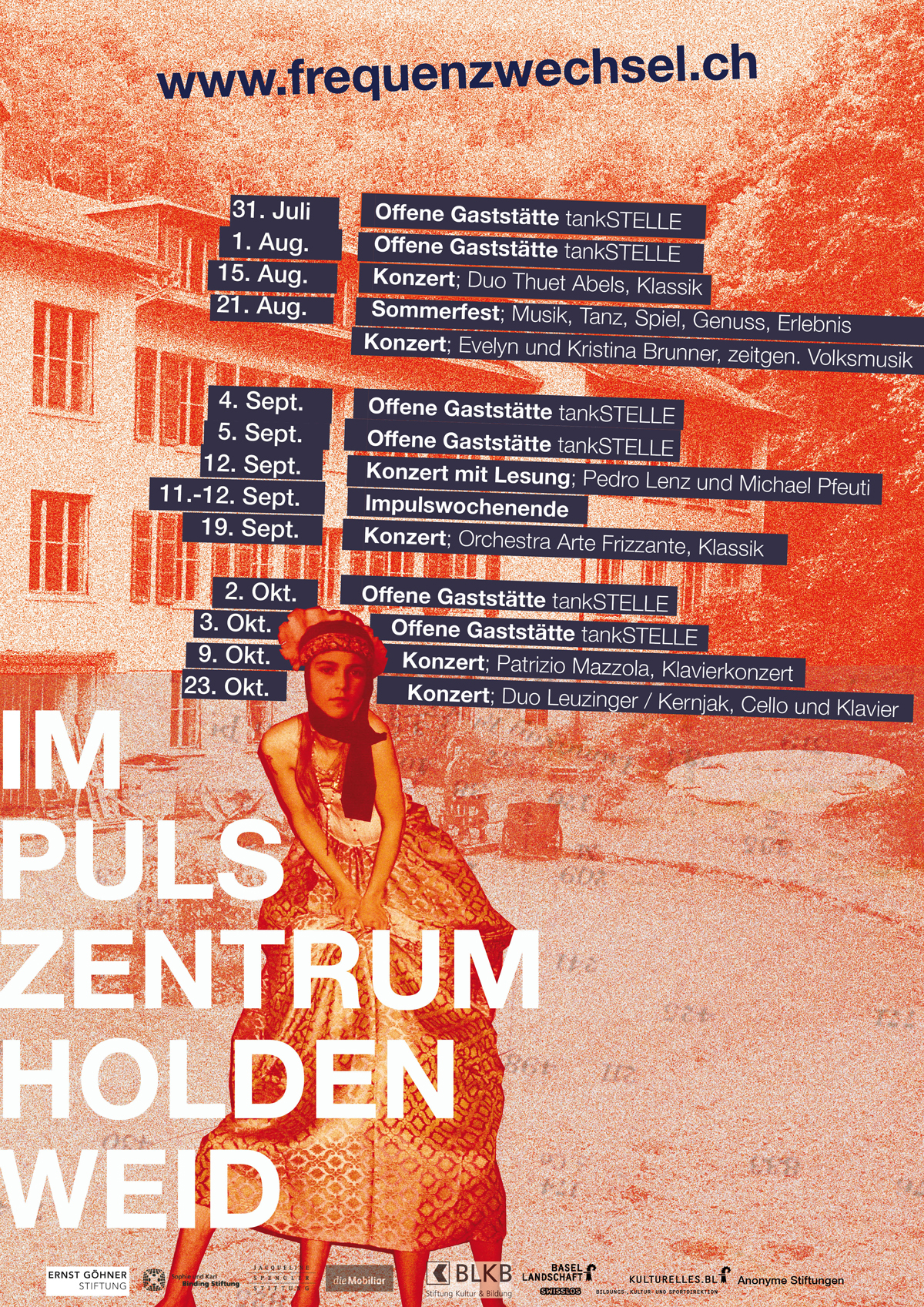

Veranstaltungen 2020

Veranstaltungen 2021

Veranstaltungen 2022

Veranstaltungen 2023